2025.11.24

「通行止め」と「進入禁止」の違いをわかりやすく解説!標識の意味と覚え方も紹介

最終更新日: 2026.01.24

「通行止め」と「進入禁止」は、どちらも“進めない”印象がありますが、実際には意味も使われる場面も大きく違います。

運転中に迷いやすい標識だからこそ、正しく理解しておくことが安全運転につながります。

この記事では、2つの標識の違い、標識の見分け方、間違えやすい理由、自転車や歩行者の場合のルール、そして違反したときの罰則までわかりやすく解説します。

目次

通行止めと進入禁止の基本的な違い

運転中に見かける「通行止め」と「進入禁止」の標識。

どちらも進んではいけないことを示していますが、意味や適用範囲は異なります。通行止めは道路そのものが通行できない状態を指し、車や自転車、歩行者も入れないケースが多いです。

一方、進入禁止は特定の入口や方向からの進入を制限しており、別ルートからなら通行可能なことも少なくありません。

違いを理解しておくことで、勘違いや違反を防ぎ、安全運転に役立てられます。まずは、それぞれの定義と特徴を整理しながら見ていきましょう。

通行止めとは?通れない範囲と使われる主な場面

通行止めは「道路そのものを通れない状態」を示す強い規制です。

車だけでなく、自転車や歩行者まで含まれるケースもあるため、見かけたら必ず迂回が必要になります。どんな場面で使われるのかを知っておくと、状況が理解しやすくなります。

通行止めが使われる主な場面

・道路の工事・補修

・台風・大雨・土砂崩れ・地震といった災害

・マラソン大会や祭りなどイベント時の広範囲規制

・事故処理による一時的な封鎖

こうしたケースでは、安全確保のため道路全体が遮断されます。

進入禁止とは?方向や車種で制限される標識

進入禁止は「その方向から入ることだけを禁止する」規制です。道路自体が通れないわけではなく、入口の向きだけが制限されている点が通行止めとの大きな違いです。

進入禁止が設置される代表的な例

・一方通行の出口側

・入口のみを塞いでいる工事現場

・大型車だけを対象にした車種別の規制

・商店街などの時間帯規制

補助標識で条件が変わることも多いため、入口付近の標識をしっかり確認しておきたい場面です。

通行止めと進入禁止の違いを一番簡単に理解する方法

違いを迷わず判断したいときは、「どこがダメなのか」を見ると一瞬で理解できます。

超シンプルな覚え方

・通行止め → 道路そのものがNG

・進入禁止 → 入り口だけNG

現場で迷わないための見分けポイント

・赤丸+白い横棒 → 進入禁止(その方向から入れない)

・赤丸だけ → 通行止め(道路全体が使えない)

これだけ覚えておくだけで、ほとんどの場面で判断がスムーズになります。

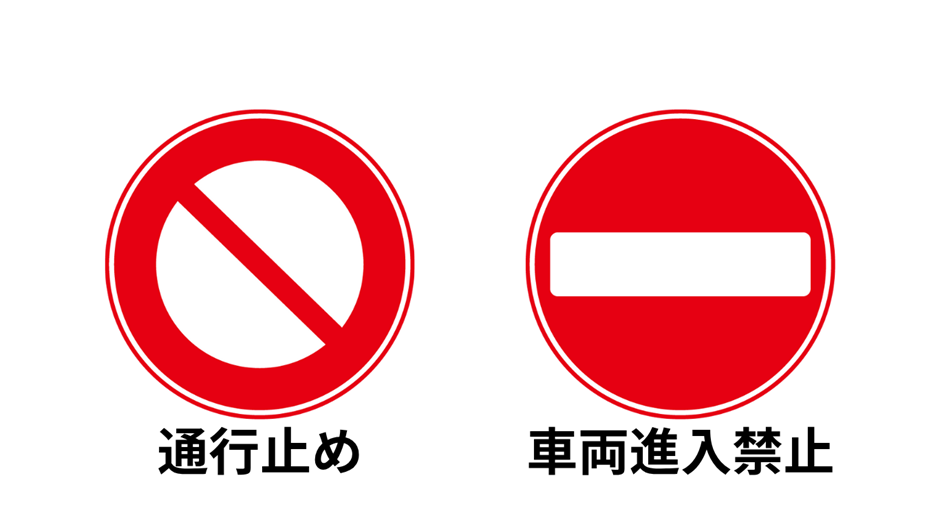

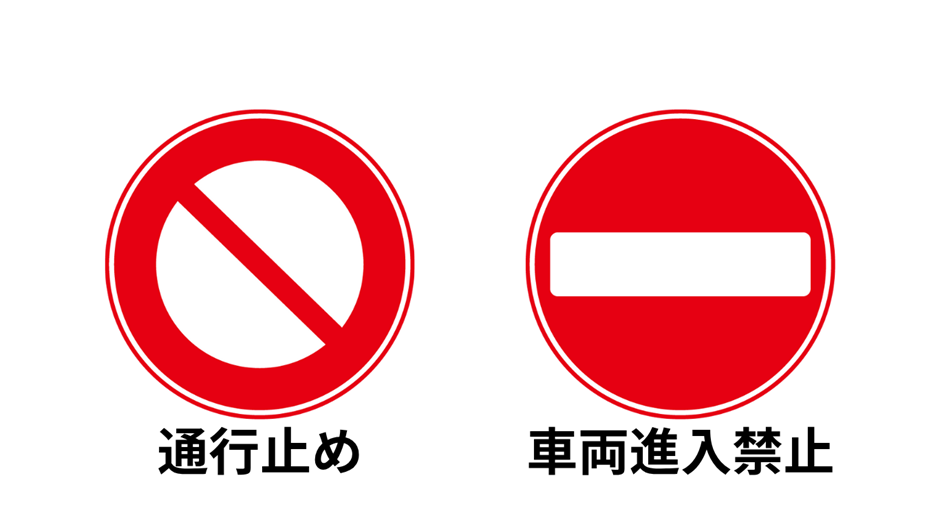

標識で見分ける「通行止め」と「進入禁止」

道路で見かける標識は、形や色によって意味が決まっています。通行止めは赤い丸の中に白い横棒がないことが多く、車両も歩行者も通れないことを示します。

一方、進入禁止は赤い丸に白い横棒があり、入口や方向による制限があることが多いです。

また補助標識によって、対象車両や時間帯が限定されることもあるため、標識だけで判断せず、周囲の状況と合わせて確認することが重要です。間違いやすい標識もありますが、基本の違いを押さえておけば迷うことは少なくなります。

通行止め・車両通行止めの標識と意味

通行止めは、道路全体が通れないことを示す標識で、車や自転車、歩行者が進入できません。工事や災害、イベントなどで使われることが多く、補助標識によって対象範囲や時間が指定される場合もあります。

読者が勘違いしやすいのは、「車両通行止め」だけでは歩行者が入れるかもしれない点です。

標識と補助板をよく確認する習慣をつけましょう。

進入禁止・車両進入禁止の標識と意味

進入禁止の標識は、特定の入口や方向からの進入を制限するものです。

一方通行道路の出口や、特定車種の進入禁止に使われることが多く、補助標識で自転車や大型車などの例外も示されます。

読者が間違いやすいのは、赤丸だけに注目して「道路全体が通れない」と誤解することです。入口や対象車両の条件を必ず確認するようにしましょう。

似ている標識を間違えないためのポイント

標識は赤丸が基本ですが、形や位置、補助板の有無で意味が変わります。通行止めは道路全体、進入禁止は入口や方向に着目することがポイントです。

特に夜間や雨天では見落としやすいので、速度を落として標識を確認する習慣をつけると安心です。

なぜ間違えやすい?進入禁止標識がわかりにくい理由

進入禁止の標識は、設置位置や角度によって見落としやすい特徴があります。交差点の奥にある場合や、建物や樹木で隠れている場合も少なくありません。

また数字入り標識(例:79番)は、道路の種類を表しており、一般のドライバーには理解しづらいことがあります。

こうした背景を知ることで、標識の意味を正しく判断しやすくなります。

標識の位置や角度で見落としが起こるパターン

進入禁止を見落とすのは、理解不足だけではありません。物理的に見えにくい状況も重なって、誤進入につながるケースが多くあります。

よくある見落としパターン

・標識が高い位置にあり視界に入りにくい

・電柱・建物・樹木に隠れている

・交差点手前にしか標識がなく、奥からは見えない

・夜間で照明が少なく標識が暗い

・雨で反射し赤色の認識が難しい

現場ではこうした“物理的な見えづらさ”がトラブルの原因になりがちです。

一方通行の出口で起こりやすい誤進入

一方通行の出口は、進入禁止違反が最も発生しやすいポイントです。理由を整理すると、構造上の勘違いが起きやすいことが分かります。

誤進入が起きやすい理由

・出口と入口の構造がよく似ている

・道幅が広く「入れそう」と錯覚しやすい

・夜間や雨天で道路の向きが分かりにくい

・カーナビの地図データが古く誤案内する場合がある

特に住宅街では構造が似ているため、初見のドライバーが間違えやすい傾向があります。

進入禁止79などの数字入り標識が理解しづらい

数字入りの進入禁止標識は、対象道路の種類や条件を示しています。一般のドライバーには意味がわかりにくく、勘違いが起こりやすいです。

しかし「赤丸=禁止」と覚えておくと、とりあえず進入しない判断ができます。

数字の意味は補助的に理解しておけば十分です。

自転車と歩行者はどうなる?

自転車や歩行者も規制対象になるケースがあります。

通行止めや車両通行止めでは自転車も進入できず、進入禁止の場合も入口から入れないことが多いです。

例外として、自転車だけ通行可能な標識もあるので、標識や補助板をしっかり確認することが大切です。

自転車が通行止め・進入禁止に該当するケース

自転車は“軽車両”に分類されるため、多くの規制で車両と同じ扱いになります。

自転車が規制されるケース

・車両通行止め → 自転車も通れない

・車両進入禁止 → 自転車もその方向から入れない

・時間帯・車種別規制に「軽車両を含む」場合

一方で、例外的に自転車だけOKとなるケースも存在します。

例外的に通行できるパターン

・「自転車を除く」と書かれた補助標識がある

・歩行者専用道路で「自転車は押して通行可」と指定されている

状況次第で扱いが変わるため、補助標識の確認が欠かせません。

歩行者進入禁止となる場面と注意点

歩行者進入禁止は、車両ではなく“人を守るための規制”として設置されます。

歩行者が進入禁止になる主な場面

・工事現場で危険箇所がある

・橋やトンネルに歩道が設置されていない

・崩落・落石などの危険地域

・高速道路・自動車専用道路など歩行者立入禁止の道路

こうした場面では迂回が必要になり、特に夜間は事故防止のため標識の確認が欠かせません。

通行止め・進入禁止を違反した場合の罰則

これらの規制を守らなかった場合、反則金や違反点数が科されます。通行止め違反は事故につながりやすく、進入禁止違反は交差点や一方通行道路で特に危険です。

「知らなかった」では済まない場合が多いので、事前に標識の意味を理解しておくことが重要です。

通行止め違反の反則金・点数・よくあるケース

通行止め違反は重大事故につながるため、罰則も比較的重めです。

よくある違反例

・工事中の道路にそのまま進入してしまう

・災害で封鎖されている道路へ誤って突入

・イベント規制を突破してしまう

罰則(普通車) 反則金:7,000円 違反点数:2点

現場の安全確保が目的なので、通行止めの標識は必ず従う必要があります。

知らなかったでは済まない?勘違いしやすい違反パターン

進入禁止・通行止めは、故意でなくても違反になります。

よくある勘違い

・「自転車なら大丈夫だと思った」

・補助標識の小さな文字を見落とした

・道路の片側だけなら進めると思い込む

・地図アプリに従った結果、規制道路に入った

意図しない違反でも、規制に従わなければ処罰対象となる点は押さえておきたいところです。

標識を正しく理解して安全運転につなげよう

通行止めと進入禁止は見た目が似ていても、意味は大きく異なる規制です。誤って進入してしまうと違反になるだけでなく、正面衝突など重大事故につながる恐れもあります。

補助標識まで含めて理解しておくと、複雑な道路でも迷わず判断でき、より安全なルート選択が可能になります。

・通行止め=“道路そのもの”が使えない状態

・進入禁止=“入口から入れないだけ”の方向規制

・赤丸+白横棒は進入禁止

・赤丸だけの標識は通行止め

・自転車・歩行者が対象となる規制も存在

・補助標識で適用時間・車種・例外が決まる

・「知らなかった」でも違反扱いになることがある

標識はすべて、事故を防ぎ、利用者の安全を守るために設置されています。ほんの数秒でも標識を確認すれば、多くの危険を避けられます。

駐車禁止マークについてはこちらの記事で解説しています。

運転に不安を感じたときほど、落ち着いて標識をチェックし、安全な走行に役立ててください。正しい知識があれば、道路はもっと走りやすくなります。

今日からの運転に、ぜひ活かしてみてください。

CAM-CARではほかにも車に関する豆知識や車中泊の情報を発信していますので是非見てみてください。