2025.05.21

もらい事故が多い人の共通点とは?未然に防ぐための対策方法も解説

最終更新日: 2025.10.14

自分に非がないのに巻き込まれてしまう「もらい事故」は、誰にでも起こり得るリスクです。しかし、実はそうした事故に遭いやすい人には、無意識のうちに共通する運転のクセや習慣があります。本記事では、もらい事故が多い人の5つの共通点と、事故を未然に防ぐための具体的な対策方法を詳しく解説します。事故に巻き込まれないために、自分の運転スタイルを見直すきっかけとして、ぜひご活用ください。

もらい事故が多い人によくある共通点

もらい事故とは、自分に過失がないにもかかわらず、他者のミスや不注意によって巻き込まれる交通事故のことを指します。しかし、もらい事故に遭いやすい人には、無意識のうちに周囲とのトラブルを引き寄せるような運転習慣や特徴があるのも事実です。もらい事故が多い人によくある共通点には、以下の5つが挙げられます。

- 操作が行き当たりばったり

- 車幅感覚が掴めていない

- 車のキズやヘコミをあまり気にしていない

- 注意力が低い

- 疲労がたまっている

安全運転の意識を高めるためにも、日頃の行動を見直すヒントとしてご活用ください。

共通点①操作が行き当たりばったり

もらい事故が多い人に見られる代表的な特徴のひとつが、「その場の状況に応じて場当たり的に操作してしまう」ことです。たとえば、進路変更をするときにウインカーを出さない、曲がる直前でいきなり右左折の操作を始める、交差点で迷って停止や発進を繰り返すといった行動は、周囲のドライバーにとって「読めない運転」となり、対応が遅れて接触される原因になります。予測運転の重要性を理解し、周囲に「自分は何をするか」をしっかり伝える運転を意識することで、もらい事故のリスクを大きく下げることにつながります。

共通点②車幅感覚が掴めていない

車幅感覚を正確に把握していないドライバーは、道路の端や隣車との距離感を誤ることで、周囲に危険を与えてしまうことがあります。特に、狭い道でのすれ違いや右左折時、駐車場での停車時などで危険な状態になりやすいです。たとえば、自分では十分なスペースがあると思っていても、対向車から見れば「危ない動き」と受け取られ、急な回避行動を引き起こしてしまう可能性があります。こうした認識ズレが、もらい事故につながるのです。普段から駐車の練習をしたり、ミラーを活用して車体の位置を確認する習慣をつけると、車幅感覚の精度を高められます。

共通点③車のキズやヘコミをあまり気にしていない

日常的に車体のキズやヘコミを気にしない人は、無意識のうちに運転への注意力や責任感が低下している可能性があります。「どうせまた当たるし」といった意識で雑な運転を続けていると、周囲のドライバーもその挙動に不安を感じ、接触のきっかけになることもあるでしょう。たとえば、細い道で相手に道を譲るべき場面で強引に突っ込む、駐車時に白線をはみ出しても直さない、といった行動が重なると、他人に無用な緊張を与え、もらい事故の誘因になります。安全運転への意識は、車体の扱いにも表れやすいです。日頃から車を丁寧に扱う意識を持つことが、事故防止の第一歩になります。

共通点④注意力が低い

注意力が散漫なまま運転していると、自分の運転操作だけでなく、他車や歩行者の動きにも適切に反応しづらいです。その結果、相手の急な動きに対応できず、もらい事故に巻き込まれるリスクが高くなります。スマートフォンの操作やナビの設定中、あるいはボーッと考え事をしている状態では、目に入っていても頭に入っていないという「見落とし」が発生します。特に夕方や雨天など視界が悪い状況では、わずかな注意不足が大事故につながりかねません。運転中は、たとえ短時間でも意識を外に向けず、常に周囲の変化に気を配る集中力を保つことが重要です。

共通点⑤疲労がたまっている

疲れがたまった状態での運転は、注意力や判断力の低下を招き、もらい事故の確率を高めます。睡眠不足、長時間の業務、ストレスなどが重なったとき、人は自覚がなくても反応が鈍くなったり、視野が狭くなったりします。たとえば、交差点で信号を見落とす、渋滞中にブレーキが遅れて前の車に追突されるといった事故は、こうした疲労の蓄積が原因となるケースが多いです。体調が万全でない日は運転を控える、休憩をこまめに取る、カフェインや仮眠で集中力を取り戻すなど、体の声に耳を傾けることが、安全な運転を継続するうえで重要です。

車のボディカラーと事故のしやすさは関係があるのか?

車の色と事故の発生率に関係があるのかという問いは、多くのドライバーが一度は気にしたことがあるテーマでしょう。実際、いくつかの調査では、黒やグレーなど暗めの車体色は視認性が低く、白や黄色など明るい色に比べて事故率が高い傾向にあるとされています。特に夜間や雨天、霧などの悪天候時には、暗い色の車は周囲に見落とされやすく、結果としてもらい事故に巻き込まれるリスクが上がりやすいでしょう。ただし、色だけが原因ではなく、運転習慣や地域の交通状況も大きく関係します。

もらい事故が多い年齢層とは?|統計と傾向から見る特徴

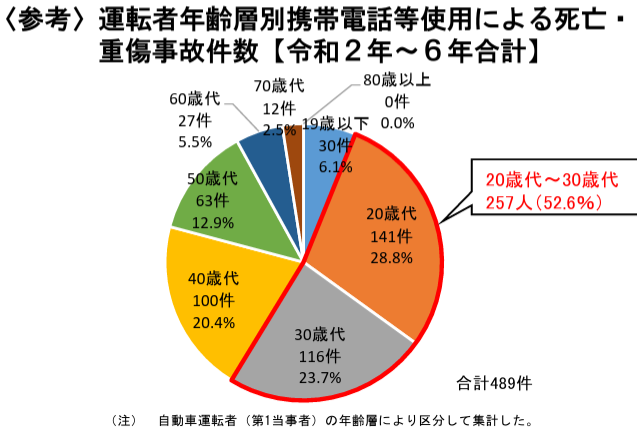

20代〜30代前半:運転経験が浅く、危険予測が苦手

若年層のドライバーは反射神経が良く操作技術も高まりつつある時期ですが、以下のような点でもらい事故のリスクが高まる傾向があります。

- 防衛運転(相手のミスを予測した運転)が未熟

- 車間距離の不足や無理な追い越しで他車を刺激しやすい

- スマホ操作や不注意による視野の狭さ

また、「事故に巻き込まれるなんて思っていなかった」という油断も若年層では多く見られます。

特に20代〜30代は携帯電話のながら運転による事故が多いというデータも出ています。

65歳以上:動きの遅れや慎重すぎる運転がかえって危険に

高齢者ドライバーは運転時の判断が慎重になる反面、周囲の車との動きのズレがトラブルの引き金になることがあります。

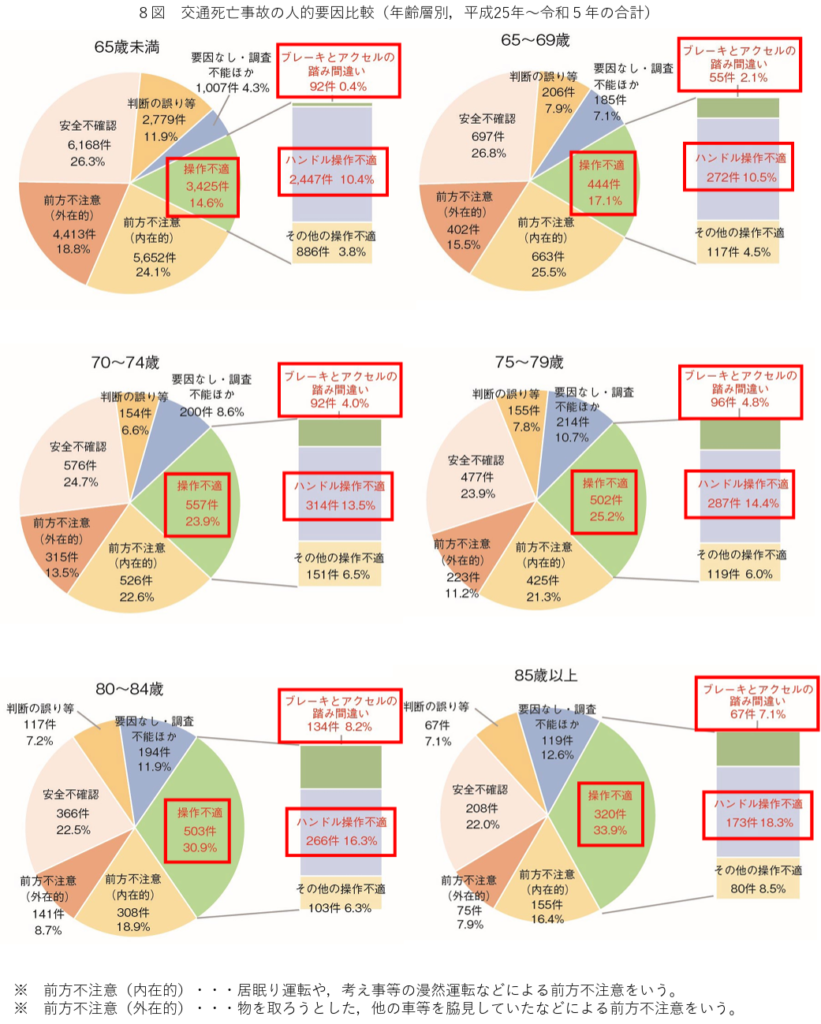

- とっさの判断力や反応速度が低下

- 合図の遅れや発進のタイミングで後続車に誤解を与えやすい

- 慎重すぎる運転で、後ろからの追突や無理な追い越しを誘発

65歳以上の運転者は、年齢層が高くなるとともにブレーキとアクセルの踏み間違いやハンドル操作不適等の操作不適による死亡事故が占める割合が増加しており、特にブレーキとアクセルの踏み間違いによる死亡事故が占める割合は、65歳未満の運転者と比較して大きく増加し、80~84歳が最も高いというデータも出ています。

もらい事故の対策方法

もらい事故は「自分に過失がない」からといって完全に防げるものではありません。しかし、日頃から安全運転を心がけ、リスクを避けるための習慣を身につけることで、事故に遭う可能性を下げられます。「巻き込まれない運転」を目指し、自分の身を守る術として取り入れてみてください。

対策方法①視野を広くとる

視野を広く保つことは、事故を防ぐための基本中の基本です。走行中に真正面ばかりを見ていると、横からの飛び出しや後方の車の動きに気づきにくいです。視野を広く持つことで、周囲の危険を早めに察知し、余裕を持って対応できるようになります。たとえば、交差点に差しかかる前に歩行者や自転車の動きを確認したり、後方から接近する車に注意を払ったりなど、小さな意識の積み重ねが安全運転につながります。ミラーやサイドウインドウを活用し、常に360度の状況を把握する癖をつけることが重要です。

対策方法②体調不良時は運転しない

体調が優れないときの運転は、重大な事故に合いやすくなります。軽い頭痛や眠気、微熱など「これくらいなら大丈夫」と感じる程度でも、運転中の判断力や集中力が低下します。たとえば、信号の変化に気づかない、急なブレーキに反応が遅れるといった事態が発生しやすいです。特に、疲労や風邪の症状があるときは、もらい事故に巻き込まれるリスクも高まります。体調が万全でないと感じた日は、無理に運転せず、タクシーや公共交通機関の利用を検討することが賢明です。自分だけでなく、周囲の命も守る行動として捉えましょう。

対策方法③車間距離を十分に空ける

車間距離を確保することは、もらい事故を避けるうえで非常に効果的な方法です。前の車が急ブレーキをかけたとき、距離が近すぎると反応が間に合わず、追突や巻き込み事故につながります。一般的には「時速÷2メートル」が適切な車間距離の目安とされており、たとえば時速60kmで走行している場合は、30メートル程度の距離を保つことが望ましいとされています。さらに、雨の日や夜間、雪道などでは制動距離が伸びるため、通常よりも多めの車間距離をとることが重要です。安全マージンを意識して、万が一の事態にも余裕を持って対応できる運転を心がけましょう。

まとめ

もらい事故は、必ずしも自分の過失によって起きるものではありません。しかし、事故を「もらいやすい人」には共通する運転の特徴や習慣が存在し、それを見直すことでリスクを減らすことが可能です。今回ご紹介した共通点や対策を参考に、まずは1つでも意識して改善してみることが大切です。日常のちょっとした運転習慣の積み重ねが、自分自身の安全はもちろん、周囲の人々の命を守ることにもつながります。今日からできる対策を少しずつ取り入れて、もらい事故のない安全な運転を目指しましょう。

CAM-CARではほかにもキャンピングカーや車中泊の情報を発信していますので是非見てみてください。