2025.10.31

【危険】バッテリー上がりが「自然回復」したのは錯覚?放置のリスクと対処法

最終更新日: 2026.01.24

バッテリー上がりが自然に直った——まれに耳にするこの情報は本当なのでしょうか?

実際、条件によっては一時的に電力が戻るケースもありますが、基本的に自然回復はあり得ません。

この記事では、自然回復が起きたように見えるメカニズムと放置によるリスク、正しい対処法や予防策まで詳しく解説します。

目次

車のバッテリー上がりは自然回復するのか?

ライトの消し忘れや、長いあいだ車を使わないことで、バッテリーの電気を使い切ってしまい、エンジンがかからなくなることがあります。

これがいわゆる“バッテリー上がり”です。

電気がなくなることでセルモーターが回らず、結果として車が動かなくなります。

なかには「少し時間をおいたらエンジンがかかった」という話もありますが、これは誤解です。

ここでは、バッテリーの仕組みと自然回復と勘違いしやすいポイントについて解説します。

バッテリー上がりは基本的に自然回復しない

エンジンがかからなかったのに、時間を置いたら直ったと感じるのは、一時的に電気が戻っただけのことがほとんどです。

バッテリーは化学反応によって電気を作り出します。

バッテリーが上がった場合でも、時間が経つと少しだけ反応が起こり、わずかに電圧が戻る場合があります。また、気温上昇によるバッテリーの活性化や、端子接触の改善でも一時的に回復することも。

ただし、これは根本的な改善ではないため、またすぐにバッテリーが上がる可能性があります。

「もう少し置いておいたら直るかも」と放置することで、別な故障に繋がるリスクもあるため、早めの対応が重要です。

自然回復して利用可能なケース

完全に放電していない場合は、自然回付後にそのまま利用することもできます。

例えば「ライトをつけっぱなしにしていたが、完全に放電する前に気付いた」場合などは、バッテリー内部が落ち着くことで再び動くことがあります。

ただし、これは「軽い放電」が原因の場合だけです。

長期間放置したり、バッテリー自体が古くなっている場合は自然回復しません。また、頻繁に軽い放電を繰り返すなら、バッテリーの劣化が進んでいる証拠です。

安全のためにも、早めに点検や交換を考えましょう。

自然回復に頼るのは危険!放置で起きる3つのトラブル

「昨日はエンジンがかからなかったのに、今日は動いたし大丈夫」と思って放置してしまう人は少なくありません。

しかし、完全にバッテリーの上がった状態からの自然回復は、基本的にないのです。

むしろ、そのまま乗り続けることで、突然車が止まったり、他の部分に負担がかかったりと別のリスクを抱えることになります。

ここでは、バッテリー上がりをそのまま放置することで起きる3つの問題を紹介します。

再発のリスクが高い

自然回復したように見えるバッテリーも、内部では劣化が起きています。

バッテリーは化学反応で電気をためる仕組みですが、劣化が進むと電気をためる力が減少し、気温の低下や少しの放電で再びエンジンがかからなくなる可能性が高まります。

一度でもバッテリー上がりを経験したら、早めに点検しておくのが安全です。

電装系や車載コンピューターに負担がかかる

現代の車には多くの電子機器が用いられていますが、一定の電圧が保たれていないと誤作動を起こすことがあります。

バッテリー上がりをした後は、電圧が不安定になり、カーナビやメーター、センサー類に負担がかかります。場合によっては、警告ランプが点灯したり、データがリセットされることも。

バッテリー不調の放置は、気づかないところで電装系のトラブルを招く原因にもなるのです。

急なトラブル時に動かなくなる可能性も

一時的な改善を自然回復と勘違いした結果、「大事な時にエンジンがかからない」「旅先で急に止まってしまった」など、つらい体験をした方も少なくありません。

日常ならまだしも、人気の少ない場所や夜間のトラブルは別な危険を生む可能性があります。また、信号待ちや渋滞中にエンジンが止まった場合、緊急車両にも迷惑を及ぼします。

「動いたから大丈夫」と放置せず、バッテリーが不安定なときは早めに交換・点検しましょう。

バッテリー上がりを回復させる3つの方法

エンジンがかからない場合、放置するのではなく正しい方法で回復作業をすることが大切です。

ここでは、一般的な3つの回復方法を紹介します。

ジャンプスタートを試す

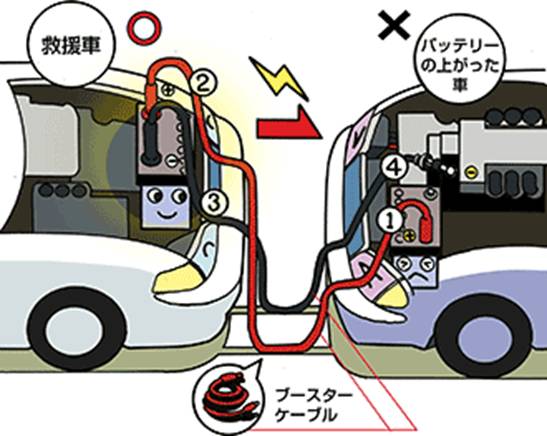

出典:JAF

もっとも一般的な回復方法が「ジャンプスタート」です。

別の車やポータブル電源から一時的に電気を分けてもらう方法で、正しい手順を守れば初心者でもおこなえます。

手順は以下のとおりです。

- 赤(プラス)ケーブルを、故障車のプラス端子に接続する。

- もう一方の赤ケーブルを、救援車のプラス端子に接続する。

- 黒(マイナス)ケーブルを、救援車のマイナス端子に接続する。

- もう一方の黒ケーブルを、故障車の金属部分(エンジンブロックなど)に接続する。

すべてのケーブルをつないだら、救援車のエンジンをかけて1〜2分ほど待ち、故障車のエンジンを始動します。

エンジンがかかったら、ケーブルを逆の順番で外し、5〜10分ほどアイドリングまたは走行をして充電しましょう。

ただし、頻繁にバッテリー上がりが起きる場合は、内部が劣化している可能性があるため、点検や交換を検討しましょう。

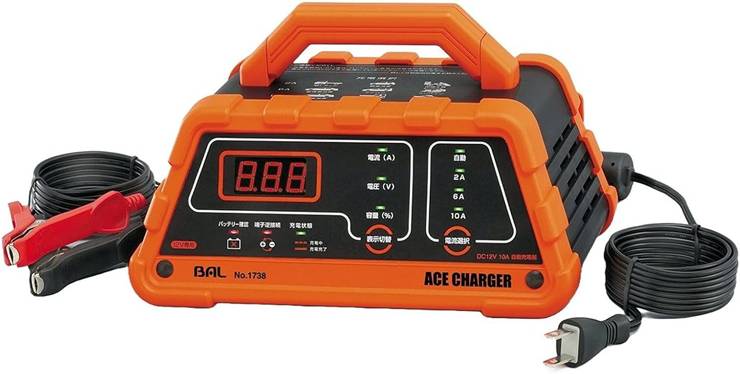

充電器を使って充電する

家庭用のバッテリー充電器を使えば、自宅でも電気を回復させることができます。

車からバッテリーを外し、プラスとマイナスを正しく接続してから充電を開始します。充電時間はおよそ8〜12時間が目安で、満充電まで待つことが大切です。

途中でエンジンをかける、急いでケーブルを外すと逆にダメージを与えることもあるため注意しましょう。

なお、しばらく車に乗らない場合でも、月に一回程度充電することでバッテリー上がりの予防になります。

バッテリー交換をおこなう

ジャンプスタートや充電をしてもエンジンがかからない場合や、バッテリー上がりが頻発する場合、バッテリーが寿命を迎えているかもしれません。

一般的なバッテリーの寿命は2〜5年ほどで、気温差が激しい地域ではさらに短くなることもあります。

ライトの明るさが弱い、セルの回転が鈍いと感じる場合、劣化のサインです。

最近では、ホームセンターやインターネット通販でも車種別のバッテリーが購入でき、交換方法も詳しく記載されているため、自宅での作業も可能です。

ただし、感電リスクがともなう作業ですので、自信がない場合は整備工場に依頼するようにしましょう。

バッテリー上がりを防ぐための3つの予防策

バッテリーの劣化は、日常の工夫や定期的な点検を通じて遅らせることが可能です。

ここでは、すぐに実践できる3つの予防策を紹介します。

短距離走行を続けない

エンジンをかけてすぐに止めるような短距離運転を繰り返すと、バッテリーが十分に充電されません。

車のバッテリーは走行中に発電機(オルタネーター)が回って充電される仕組みですが、5〜10分程度の走行では電気を使う量のほうが多くなってしまうのです。

買い物などで短距離走行が多い人は、週に一度は20〜30分ほど走る機会をつくるとバッテリーの寿命を延ばせます。

ライトや電装品の消し忘れに注意

ライトや室内灯、ハザードランプを消し忘れると、バッテリー劣化につながっていきます。

LED化が進んだことで、バッテリーへの負荷はだいぶ軽減されましたが、夜間や雨天時の運転後は、ライト類がすべて消えているか確認する癖を付けましょう。

定期的に点検・充電する

どれだけ気をつけていても、バッテリーは少しずつ劣化していきます。

正しく状態を知るためにも、年に1〜2回はガソリンスタンドや整備工場で電圧をチェックしてもらいましょう。

また、長期間車を動かさない場合は、家庭用充電器を使って補充電しておくと安心です。

こうした小さなメンテナンスを積み重ねることで、いざ使いたいときのトラブルを防げます。

まとめ|バッテリー上がりは点検のタイミング

バッテリーが完全に上がったあとに、自然回復することはありません。

自然回復したように見えても、一時的に電気が戻っただけのことがほとんどで、確実にバッテリーは劣化しています。

そのまま乗り続けた場合、思いがけないタイミングでの故障や、電装系など別な不具合を招く事にもつながります。

バッテリー上がりには、ジャンプスタートなど正しい方法を用いて早めに対応することが大切。そして、少しでも不安を感じたら、早めに点検しておくのがおすすめです。

安心で快適なドライブのためにも、正しい知識をもって対応できるようにしましょう。

CAM-CARではほかにも車に関する豆知識や車中泊の情報を発信していますので是非見てみてください。